Unsere Gehölze: Niedersachsens natürliches Potenzial nutzen

Geeignete Erntebestände für gebietseigenes Saat- und Pflanzgut werden vom NLWKN kartiert und anerkannt.

Von Lina Preiß

Nach einer zehnjährigen Übergangsregelung ist seit nunmehr fünf Jahren das Pflanzen von Gehölzen in der freien Natur nur dann erlaubt, wenn die angepflanzten Bäume und Sträucher „gebietseigen“ sind, also von einer lokalen Population abstammen. Doch woher will man beim Anlegen einer Hecke wissen, ob die kleinen Pflänzchen ihren genetischen Ursprung tatsächlich in der Region haben? Bislang gab es in Niedersachsen keine ausgewiesenen Bestände, aus denen gebietseigene Pflanzen gewonnen werden konnten. Das soll sich nun ändern: Die ersten anerkannten Erntebestände wurden im Jahr 2024 kartiert, weitere werden bald folgen.

Detektivarbeit: die Kartierung von gebietseigenen Erntebeständen

Alte Gehölzvorkommen erlangen im Rahmen des § 40 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) jetzt auch in Niedersachsen wieder eine neue Bedeutung. In den nächsten Jahren werden geeignete Gehölzstrukturen kartiert, um ihre Gebietseigenheit durch den NLWKN bestätigen bzw. anerkennen zu lassen. Diese werden in ein Kataster aufgenommen und stehen anschließend für die Ernte von Saatgut zur Verfügung. Baumschulen oder Ernteunternehmen bekommen so die Möglichkeit, gebietsheimisches Material anzubieten.

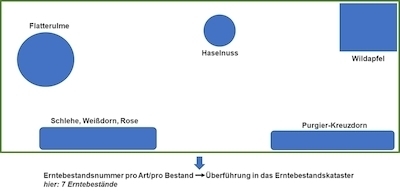

Im Sommer 2024 wurden die ersten natürlichen Erntebestände kartiert und dem neuen Kataster hinzugefügt. Eingetragen werden die Erntebestände pro Art und Bestand, sodass etwa eine Hecke, welche aus drei verschiedenen Arten besteht, mit insgesamt drei Erntebeständen in das Kataster aufgenommen werden könnte (s. Abb.). Die Liste aller in Niedersachsen gebietsheimischen Gehölze umfasst 49 Baum- und Straucharten, für die in den nächsten Jahren geeignete Erntebestände gefunden werden sollen. Zurzeit stehen bei der Anerkennung jedoch die sogenannten „Massengehölze“ wie Schlehe, Weißdorn oder Pfaffenhütchen im Fokus, um die vorherrschende Saatgutknappheit dieser Arten schnellstmöglich zu entschärfen.

Die Identifizierung zukünftiger Erntebestände kann auf vielerlei Weise erfolgen. Teilweise wird mit historischen Luftaufnahmen und altem Kartenmaterial gearbeitet. Beides kann Aufschluss geben über eines der wichtigsten Kriterien zur Einschätzung eines potenziellen Erntebestandes: das Alter. Je älter eine Hecke oder ein Feldgehölz, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die dort wachsenden Pflanzen aus fremden Gebieten stammen und an die hiesigen Verhältnisse nicht angepasst sind. Manchmal existieren auch forstliche Bestandeslagerbücher, die Auskunft über die Entstehung eines Gehölzes geben. Nicht selten ist auch die Mithilfe der Flächeneigentümerinnen und -eigentümer oder die Unterstützung der mit den Flächen betrauten Försterinnen und Förster ausschlaggebend. Diese haben oft genauere Kenntnisse über die Flächen und können potenzielle Erntebestände beim NLWKN melden. In jedem Fall erfolgt vor der abschließenden Anerkennung eine Einschätzung vor Ort, die vom NLWKN basierend auf wissenschaftlichen Kriterien vorgenommen wird.

Wie erkenne ich einen potenziellen Erntebestand?

Wichtig ist vor allem das Alter des Bestandes. Außerdem ist die Entfernung zur nächstgelegenen Siedlung relevant, da eine große räumliche Nähe die Einkreuzung von gebietsfremden Gartenexemplaren oder Zierformen erwarten lässt. In einem Ablaufschema auf der Internetseite des NLWKN (PDF) sind Kriterien zu finden, um die Gebietseigenheit von Gehölzvorkommen einzuschätzen.

§ 40 BNatSchG sieht eine Genehmigungspflicht für das Ausbringen von gebietsfremden Pflanzen in die freie Natur vor. Hintergrund der Gesetzgebung ist der Schutz der biologischen Vielfalt und die Vermeidung einer Florenverfälschung. Eine Anpflanzung von gebietsheimischem Material stellt darüber hinaus sicher, dass die ausgebrachten Pflanzen an die lokal herrschenden Bedingungen bestmöglich angepasst sind.

Im Jahr 2010 erstellte eine Arbeitsgruppe im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMU) den „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze“, der richtungsweisend für die Umsetzung in den Bundesländern ist. Auf Grundlage der naturräumlichen Gliederungen wurde eine Einteilung Deutschlands in sechs Vorkommensgebiete (VKG) vorgenommen (Vorkommensgebiete gebietseigener Gehölze/BfN). Als gebietseigen im gesetzlichen Sinne gelten Bäume und Sträucher, wenn sich ihre Herkunft auf eine Population innerhalb des VKGs zurückführen lässt, in dem sie ausgebracht werden sollen. Eine Pflanzung von Gehölzen aus anderen VKGs ist damit (von geregelten Ausnahmen abgesehen) nicht möglich.

In Ermangelung anerkannter Erntebestände konnten Baumschulen und Ernteunternehmen ihr Pflanz- und Saatgut bislang nicht aus Niedersachsen beziehen, sondern mussten auf bereits kartierte Bestände benachbarter Bundesländer zurückgreifen. Vor allem im VKG 1, von dem Niedersachsen bundesweit über den größten Flächenanteil verfügt, werden dringend Erntebestände benötigt. Ziel ist es nun, landesweit ein Netz aus anerkannten Beständen zu schaffen, sodass in allen VKGs ausreichend Material für Kompensationsmaßnahmen und andere Pflanzungen in der freien Natur zur Verfügung steht. Weitere Hintergrundinformationen zu den gebietseigenen Gehölzen befinden sich auf der Internetseite des NLWKN: www.nlwkn.niedersachsen.de/gebietseigene-gehoelze.

| Freie Natur Die Verpflichtung des Bundesnaturschutzgesetzes, gebietseigene Gehölze auszubringen, gilt nur in der freien Natur. Das Ausbringen von Gehölzen gebietsfremder Arten bleibt weiterhin erlaubt im innerstädtischen und innerörtlichen Bereich sowie in Splittersiedlungen, Gebäuden zugeordneten Gärten und Wochenendhausgebieten im Außenbereich (sogenannter besiedelter Bereich) und an Sport- und Freizeitanlagen. Generell von der Verpflichtung befreit ist der Anbau in der Land- und Forstwirtschaft. Der Begriff der „freien Natur“ wird im Leitfaden für die Verwendung von gebietseigenem Saat- und Pflanzgut krautiger Arten in der freien Natur Deutschlands des Bundesamtes für Naturschutz genauer erläutert. Auch zur Abgrenzung zwischen der freien Natur und der Land- und Forstwirtschaft finden sich dort Informationen. |

Artikel-Informationen

erstellt am:

10.04.2025