Artikel-Informationen

erstellt am:

10.04.2025

Von Markus Knauer, Jan Schrader und Kirsten Rupprecht

Akute Gefahrensituationen mit potenziellen Risiken durch gefährliche Materialien erfordern den Einsatz der zuständigen Behörden für Gefahrenabwehr, also Polizei oder Feuerwehr. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem eine rasche Beurteilung, ob Transport, Herstellung oder Lagerung dieser Materialien potenzielle Gefahren darstellen, um unverzüglich mit entsprechenden Maßnahmen die Gefahrenabwehr zu optimieren. Das betrifft die sogenannten ABC- (Atomar, Biologisch, Chemisch) beziehungsweise CBRN- (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nuklear) Einsätze.

Werden radioaktive Stoffe im öffentlichen Raum gefunden, stellen diese eine Gefahr für die Allgemeinheit dar und erfordern daher ein Eingreifen der zuständigen Behörden. Für derartige Fälle erhalten die Einsatzkräfte von ihrer Behörde eine Grundausbildung und werden mit Messgeräten für die Detektion von ionisierender Strahlung ausgestattet. Diese Einsätze stellen jedoch Sonderfälle dar, denn die Anzahl der A-Lagen liegt in Niedersachsen gerade einmal bei etwa zehn Einsätzen pro Jahr. Aufgrund dieser Seltenheit von A-Lagen kommen die meisten Einsatzkräfte in ihrer beruflichen Laufbahn oft nur einmal, wenn überhaupt in die Situation, das Ausmaß der Gefährdung durch einen radioaktiven Stoff einschätzen zu müssen. Deshalb ist es wichtig eine verlässliche Einsatzfähigkeit durch regelmäßiges Üben in der Handhabung der Messgeräte aufrechtzuerhalten. Hier bietet der NLWKN landesweite Unterstützung an: Mit radioaktiven Stoffen kann der sinnvolle Einsatz der Messgeräte in realitätsnahen Szenarien geübt werden.

Im Rahmen seiner behördlichen Umgangsgenehmigung besitzt der NLWKN eine Auswahl unterschiedlichster radioaktiver Stoffe, welche bei den Messpraktika für Übungszwecke eingesetzt werden können. An einem Messpraktikum können circa zehn bis 20 Personen teilnehmen. Je nach Umfang dauert das Training rund fünf bis sieben Stunden.

Das Praktikum beginnt in der Regel mit einem kurzen Theorie-Teil: Grundlagen der Radioaktivität und die Funktionsweise der Messgeräte werden dabei wiederholt. Danach arbeiten zwei bis drei Personen in kleinen Gruppen an unterschiedlichen Aufgaben. Im Rotationverfahren werden alle Übungsaufgaben an verschiedenen Stationen absolviert. Am Ende des Praktikums werden die Lösungen der einzelnen Aufgaben sowie weitere Fragen besprochen.

Jedes Messpraktikum wird auf die Vorkenntnisse und den Bedarf der jeweiligen Gruppe abgestimmt. In der Regel können die folgenden Einsatzszenarien mit echten radioaktiven Stoffen realitätsnah geübt werden:

Bildrechte: NLWKN

Bildrechte: NLWKNBei dieser Übung wird eine lebensgroße Puppe namens Willibald an verschiedenen (exponierten) Körperstellen mit versteckten radioaktiven Strahlern bestückt. Die Aufgabe besteht darin, Willibalds Kontaminationen aufzuspüren. (Wo befindet sich die Kontamination? Wie großflächig und intensiv ist sie?

Bildrechte: NLWKN

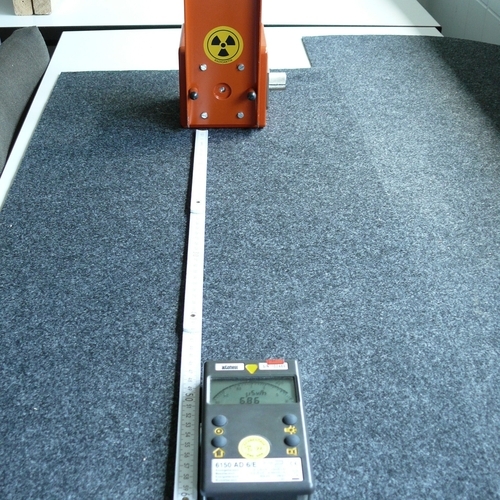

Bildrechte: NLWKNDie Messung der Ortsdosisleistung (ODL) ist das „Arbeitspferd“ der Strahlenschutzmesstechnik. Diese Messgröße ist ein Maß für den Strahlenpegel an einem bestimmten Ort und gibt die Strahlendosis an, die dort pro Zeiteinheit von außen auf den Menschen wirkt. Sie gilt für alle Strahlungsarten und alle Energiebereiche ionisierender Strahlung. Die Aufgabe besteht darin, über die Messung der ODL die Gefahr in Zusammenhang mit dem Abstand zur Strahlenquelle richtig einzuschätzen, denn die ODL verringert sich mit dem Abstand zum Quadrat (d.h. bei doppelten Abstand beträgt die ODL nur noch ein Viertel des ursprünglichen Wertes). Diese Übung ist essentiell für den Eigenschutz der Einsatzkräfte!

Bildrechte: NLWKN

Bildrechte: NLWKNDiese Aufgabe soll auf die strategische Suche nach Strahlenquellen in unübersichtlichen Räumen/Orten vorbereiten. In einem Raum ist eine unbekannte Anzahl radioaktiver Stoffe (meist ca. 5) versteckt. Diese müssen die Teilnehmenden anhand der von ihnen ausgehenden Strahlung orten und finden. Bei Gefahrensituationen mit radioaktiven Stoffen muss oft überprüft werden, ob weitere Strahlenquellen vorhanden sind. Streustrahlung kann unter Umständen die mögliche Existenz weiterer Strahlenquellen überdecken und erschwert die Suche. Sehr starke Strahlenquellen können zudem sehr klein sein (mit Massen deutlich unter 1 Gramm) und sind oftmals schwierig aufzufinden.

Bildrechte: NLWKN

Bildrechte: NLWKNBei der ionisierenden Strahlung werden verschiedene Strahlenarten unterschieden, die sich anhand ihrer Eigenschaften wie zum Beispiel Reichweite, Abschirmbarkeit und biologische Wirkung grundsätzlich voneinander unterscheiden. An einer selbst gebauten “Strahler-Wand“ mit 187 Behältern soll geprüft werden, in genau welchen Alpha-, Beta- oder Gamma-Strahler vorliegen oder ob gar keine Strahlenquelle vorhanden ist (Prinzip „Schiffe versenken“).

Bei Verlust eines radioaktiven Stoffes oder in radiologischen Notfällen können durchaus große Gebiete betroffen sein, die durchsucht werden müssen. Bei dieser Aufgabe wird auf dem Außengelände ein radioaktiver Stoff versteckt, welcher mittels Einsatzwagen aufgespürt werden soll. In einem solchen Fall kommen Fahrzeuge mit entsprechender Messtechnik zum Einsatz, mit denen während der Fahrt zeitgleich eine sogenannte ODL-Spurmessung durchgeführt werden kann, die das Annähern durch ansteigende Messwerte lenkt. Anschließend ist der Fundort entsprechend abzusperren.

Bildrechte: NLWKN

Bildrechte: NLWKNDer Transport radioaktiver Stoffe unterliegt strengen Regularien. So dürfen beispielsweise nur zugelassene Verpackungen verwendet werden. Bei Transportunfällen kann es zudem für den Selbstschutz entscheidend sein zu wissen, an welcher Stelle innerhalb einer Verpackung sich die höchste Strahlendosis befindet. Bei dieser Aufgabe werden radioaktive Stoffe in einer für Transporte zugelassenen „Typ-A-Verpackung“, in unserem Fall ein spezielles 200-Liter-Fass, eingeführt. Mit Hilfe der Messgeräte müssen die Schulungsteilnehmer die Höhe und der Ort mit der höchsten Strahlung bestimmen.

Ein häufiges Problem beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen ist die Kontamination (Verunreinigung) von Oberflächen. Offene radioaktive Stoffe sind im Gegensatz zu umschlossenen radioaktiven Stoffen nicht fest gebunden, sondern können durch Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme über die Haut in den Körper gelangen – und sie können eben auch Oberflächen verunreinigen.

Bei dieser Aufgabe sind Kontaminationen zu erkennen und zu charakterisieren. Eine sehr wichtige Information ist, ob eine Kontamination festanhaftend ist oder ob sie eventuell durch die Einsatzkräfte auch weiter verteilt werden kann. Mit einem Kontaminationsmessgerät und einem „Wischpad“ klären die Teilnehmer diese Fragen.

Für die Präparation der Oberflächen verfügt der NLWKN über eine sogenannte „Cäsium-Kuh“ (siehe Info-Kasten „Radionuklid-Generator“). Von ihr kann Barium-137m mit einer kurzen Halbwertszeit von etwa zwei Minuten „abgemolken“ und auf eine Oberfläche aufgebracht werden. Um festzustellen, wie stark die Kontamination anhaftet, wird die Oberfläche abgewischt und das Wischpad anschließend gemessen – der sogenannte Wischtest.

Bildrechte: NLWKN

Bildrechte: NLWKNBei Vorfällen mit radioaktiven Stoffen ist meist nicht bekannt, um wie viele Strahler es sich handelt und wo sich diese befinden. Da die Strahler äußerst klein sein können und wir keine Sinnesorgane für Radioaktivität besitzen, ist ein Auffinden der radioaktiven Stoffe nur mit Hilfe von Messgeräten möglich. Bei dieser Aufgabe wird ein radioaktiver Strahler auf einer Außenfläche versteckt und unter Einsatz der Messgeräte strategisch gesucht. Nach dem Auffinden ist der Strahler zu bergen und sicher zu stellen.

Bildrechte: NLWKN

Bildrechte: NLWKNIn der Regel nutzen die Einsatzkräfte ihre eigenen Messgeräte, um mit diesen im Ernstfall sicherer agieren zu können. Sollten aber nicht genügend beziehungsweise keine geeigneten Messgeräte für eine bestimmte Messaufgabe vorhanden sein, so hilft der NLWKN mit zusätzlichen Geräten aus. Dafür steht ein umfangreicher Messgerätepool mit verschiedener Messtechnik zur Verfügung, denn nicht jede Art von ionisierender Strahlung kann mit jedem Messgerät nachgewiesen werden. Für die Qualitätssicherung ist es auch sinnvoll, die Anzeigen der eigenen Messgeräte mit denen des NLWKN zu vergleichen.

Die Messpraktika mit den unterschiedlichen Übungen tragen dazu bei, die Messung und insbesondere die Beurteilung von künftigen A-Lagen sicherer zu machen. Ein weiterer Pluspunkt besteht darin, dass die Teilnehmenden der Messpraktika direkt die entsprechenden Ansprechpartner beim NLWKN kennenlernen, die auch als Sachverständige und im Rahmen der „nuklearspezifischen Gefahrenabwehr“ bei jeder A-Lage hinzugezogen werden können. Seit Anfang 2025 unterhält der NLWKN eine radiologische Rufbereitschaft, um bei akuten Gefährdungen mit radioaktiven Stoffen die Behörden sofort beraten und unterstützen zu können.

In Radionuklid-Generatoren entsteht das gewünschte Radionuklid, das "Tochter" genannt wird, kontinuierlich durch den radioaktiven Zerfall eines anderen Radionuklids, das als "Mutter" bezeichnet wird. Da Mutter und Tochter unterschiedliche chemische Eigenschaften haben, können sie voneinander getrennt werden. Die Tochter wird vor Ort vom Radionuklid-Generator getrennt und dadurch ist es möglich, lange Transportzeiten zu verhindern. Mit dieser Verfahrensweise wird sichergestellt, dass auch Radionuklide mit kurzer Halbwertszeit wirtschaftlich genutzt werden. Beim Messpraktikum nutzen wir die Produktion von Barium-137m aus Caesium-137, aber es gibt zahlreiche Anwendungen darüber hinaus. So werden Radionuklid-Generatoren oft in der nuklearmedizinischen Diagnostik verwendet. Hier kommt unter anderem ein Technetium-99m-Generator zum Einsatz, aus dem das Technetium-99m (ca. 6 Stunden Halbwertszeit) gewonnen wird. Das Technetium-99m wird mit einem Medikament verbunden und dem Patienten verabreicht. Mit speziellen Messgeräten können so unter anderem Entzündungsherde im Patienten erkannt werden.