Bildrechte: NLWKN

Bildrechte: NLWKN„Schon die Konzentration eines Zuckerwürfels in einem See würde bei unserer Analyse auffallen“

Zum Tag des Labors (23.04.): Landeslabor führt jährlich hunderttausende Analysen durch – mit klar steigender Tendenz

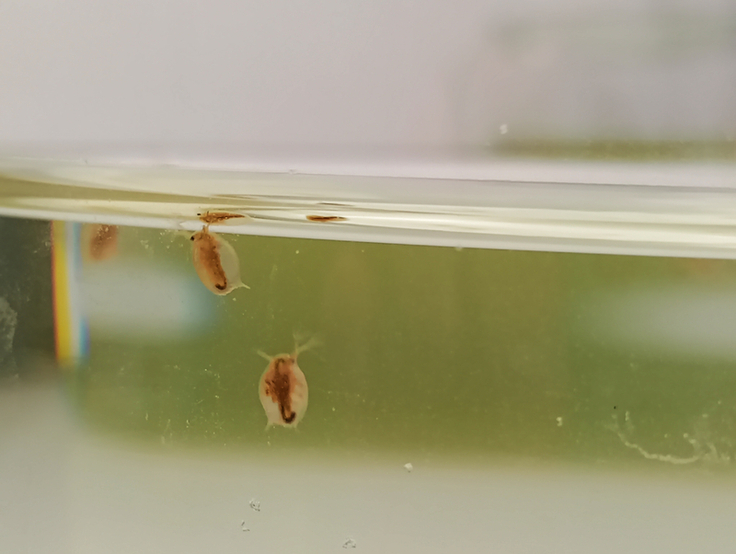

Hildesheim. Von der Probenahme bis zur Analytik: Das staatlich anerkannte Landeslabor des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) behält die Gewässerqualität, die Grundwassergüte und die Strahlenbelastung in Niedersachsen genau im Blick. Mit den wachsenden Herausforderungen und Aufgaben für die Wasserwirtschaft steigt aktuell auch hier das Arbeitsaufkommen, denn: Immer mehr Proben aus ganz Niedersachsen kommen an den sieben Standorten des Landeslabors unter die Lupe. Moderne Technik erfasst dabei Konzentrationen von Elementen bis in den Mikrogrammbereich bei Wasser-, Sediment- und Schwebstoffproben.

Aurich, Brake, Hildesheim, Lüneburg, Meppen, Stade und Verden: Quer über Niedersachsen verteilt liegen die sieben Standorte des Landeslabors. Hinzu kommen vier Probenahmestützpunkte in Braunschweig, Cloppenburg, Göttingen und Sulingen. Insgesamt über 150 Mitarbeitende sind im Landeslabor tätig. Alleine am größten Laborstandort in Hildesheim kümmern sich 74 Fachkräfte und Auszubildende in den Bereichen Ökotoxikologie, Radiochemie, der organischen und anorganischen Analytik sowie in der Probenahme darum, die Umwelt im Land zu überwachen. Dabei kann das NLWKN-Labor in Hildesheim auf eine lange Tradition zurückblicken: Seit 100 Jahren werden hier bereits verschiedene Proben untersucht, zum Beispiel Wasserproben aus Oberflächengewässern und des Grundwassers. „In den letzten Jahren haben wir einen starken Anstieg bei den Proben von Oberflächengewässern und dem Grundwasser erlebt. Während 2022 noch circa 4.600 Wasserproben untersucht wurden, waren es 2024 schon circa 5.700“, so Sven Landsgesell, Leiter des Hildesheimer Labors. „Pro Woche untersuchen wir alleine am Standort Hildesheim 700 bis 800 Probenflaschen“, ergänzt er. Über 581.000 Einzelbestimmungen kamen so in 2024 an allen NLWKN-Laborstandorten im Land zusammen. Zum Vergleich: 2021 waren es noch knapp 452.000.

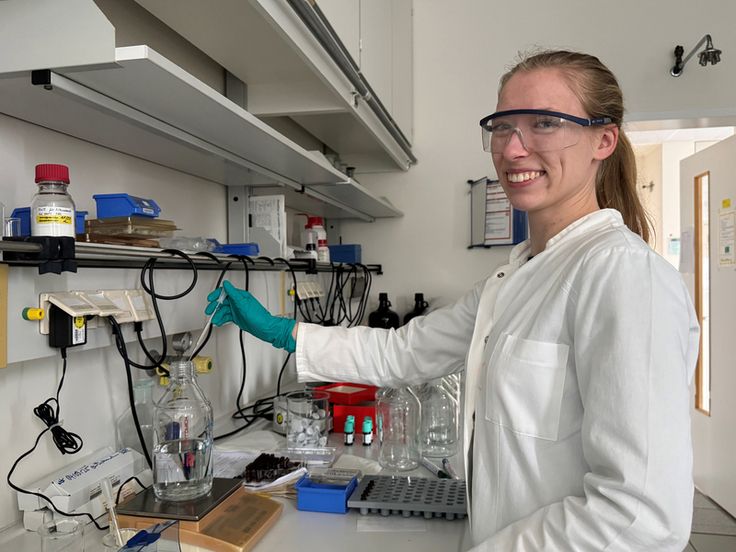

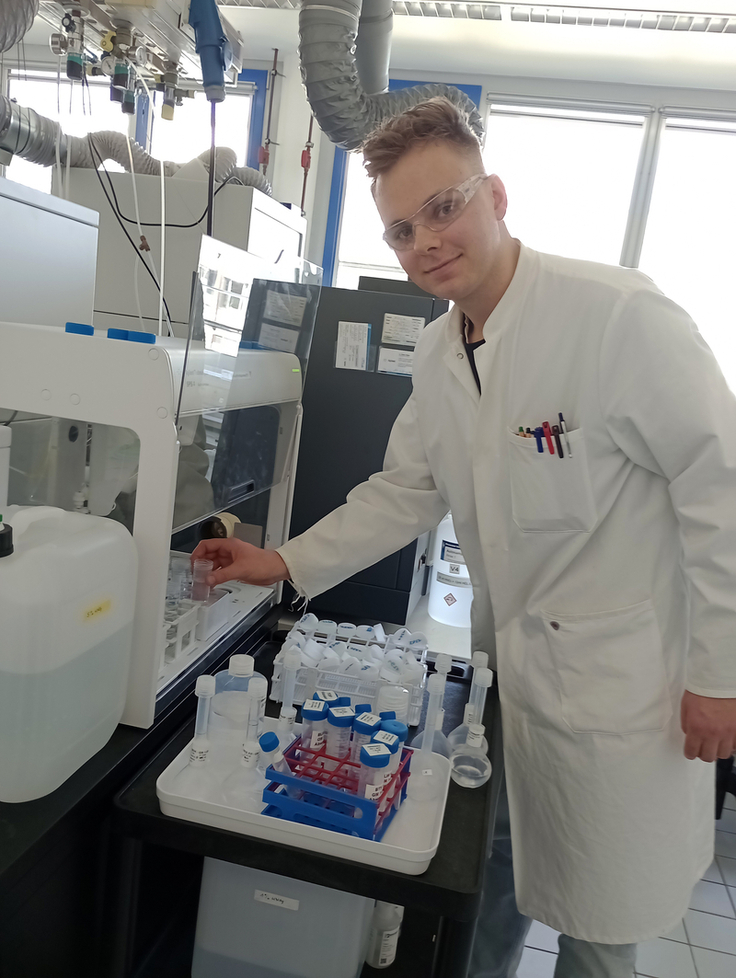

Die Gewässerproben werden dabei in ganz Niedersachsen von NLWKN-Personal entnommen und dann zu den jeweiligen Laborstandorten gebracht. Bereits bei der Probenahme sind ein großes Maß an Sorgfalt und Genauigkeit gefragt, denn hier können schnell Proben durch Fremdmaterial oder unsachgemäße Probenahme verunreinigt werden. Im Labor angekommen, werden die Bestandteile der Wasserproben mittels Spezialverfahren wie zum Beispiel der Massenspektrometrie, Hochleistungsflüssigkeitschromatografie oder Ionenchromatografie analysiert: Dabei wird mit modernster Technik im Bereich Mikrogramm pro Liter gemessen. „Schon die Konzentration eines Zuckerwürfels in einem See würde bei unserer Analytik auffallen“, erklärt Landsgesell. „Aufgrund der technischen Entwicklung ist unsere Arbeit in den letzten Jahrzehnten dabei immer komplexer geworden“, so der Laborfachmann. „Wir haben hohe Arbeitsstandards, und dafür benötigen wir natürlich qualifiziertes Fachpersonal. Deshalb bilden wir auch alle zwei Jahre vier neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Chemielaborantinnen und Chemielaboranten aus.“

Mitarbeitende wie die studierten Umweltchemikerinnen Joana List, Syaleen Sharuddin und Chemielaborant Hannes Haacke. Haacke hat seine Ausbildung im Hildesheimer NLWKN-Labor absolviert. Dort arbeitet er nun seit anderthalb Jahren im Bereich der Elementanalytik und untersucht die Wasserproben, die von den Kolleginnen und Kollegen der Probenahme ins Labor gebracht werden. Eine große Rolle spielt dabei die Überwachung der Einhaltung gesetzlich festgelegter Grenzwerte von Substanzen wie Nitrat, Phosphor oder Arsen. Ebenso ist die sogenannte Einleiterüberwachung bei der Kontrolle von Oberflächengewässern eine wichtige Aufgabe der Laborstandorte in Niedersachsen: Die Labore kontrollieren, ob sich Unternehmen, die Abwasser im Rahmen ihrer Produktionsabläufe in Gewässer leiten, auch an die hierfür geltenden gesetzlichen Auflagen halten. Haacke und seine Kollegen überprüfen dazu, wie hoch die Werte bestimmter chemischer Elemente in jeder Wasserprobe sind. Sollte ein Grenzwert überschritten werden, wird eine Zweitprobe herangezogen. „Weist auch jene auffällige Werte auf, geben wir dem Betreiber und gegebenenfalls den regional zuständigen Behörden Bescheid, damit sie den Unregelmäßigkeiten nachgehen und bei Bedarf die notwendigen Schritte einleiten können“, erklärt Laborleiter Landsgesell.

Neben der analytischen Umweltüberwachung nimmt der NLWKN auch Aufgaben der Notifizierung, also der Prüfung und Anerkennung anderer Labore wahr. „Der NLWKN spricht die staatliche Anerkennung für private Laboratorien aus, wenn diese nachweisen können, dass sie umfangreichen Qualitätskriterien genügen“, so Landsgesell. Im Jahr 2024 waren insgesamt 26 private Labore durch den NLWKN notifiziert.

Während in Hildesheim auch die Radiochemie zur Fernüberwachung stillgelegter Kernkraftanlagen als Arbeitsbereich im Labor eine Rolle spielt, steht in den sechs weiteren Laborstandorten Aurich, Brake, Lüneburg, Meppen, Stade und Verden und den zugehörigen Probenahmestützpunkten Sulingen, Cloppenburg, Braunschweig und Göttingen jeweils ebenso wie in Hildesheim unter anderem das regionale Wasserqualitätsmonitoring auf der Agenda. Dabei werden die Tideems bei Aurich, das Gebiet der Wesermündung im Raum Brake-Oldenburg, die Elbemessstelle im Raum Lüneburg, die Flüsse Ems und Vechte samt ihren Nebenläufen (Labor Meppen), das „nasse Dreieck“ zwischen Bremerhaven, Cuxhaven und Hamburger Hafen (Labor Stade) sowie etliche Oberflächengewässer, Grundwasser und Niederschläge im Labor Verden überwacht. Bildrechte: NLWKN

Bildrechte: NLWKNArtikel-Informationen

erstellt am:

17.04.2025

Ansprechpartner/in:

NLWKN Pressestelle

Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Göttinger Chaussee 76a / Am Sportplatz 23

30453 Hannover / 26506 Norden

Tel: +49 (0)511 3034-3322 sowie +49 (0)4931/ 947 -173 und +49 (0)4931/ 947 -181

Fax: +49 (0)4931/947 - 222